MEN√ú

Was dann zur√ľckbleibt und Bundesheer hei√üt, ...

... ist ein sich f√ľr Paraden und Ausr√ľckungen vorbereitender Verein, der in der Tradition der Vergangenheit lebt, sich Luftschl√∂ssern hingibt und die √Ėffentlichkeit √ľber die traurige Wirklichkeit hinwegt√ľuscht.

Die voranstehenden Zeilen könnten zwar heute geschrieben worden sein,

inhaltlich stammen sie aus einer Zeit vor 90 Jahren. Sie stammen aus

General Theodor K√∂rner's Denkschrift √ľber das Heerwesen der Republik,

Verlag des Militärverbandes, Wien 1924, Seite 16 (wir verdanken den

Hinweis einem bislang unveröffentlichten Aufsatz DDr. H. Pöchers; Wien,

2013).

Der √∂sterreichische Verteidigungsminister 2014 ist auf dem besten Weg, den seines Amtsvorg√§ngers fortzusetzen, um das Milit√§r in einen Zustand zu versetzen, der dem einstigen Befund General K√∂rners √ľber das Bundesheer der Ersten Republik entspricht. Da hilft es auch nicht, wenn er stets bem√ľht und schneidig erkl√§rt, mit 180 Ideen zur Attraktivierung des Rekrutenalltags gleich den Wehrdienst in seiner Gesamtheit zu reformieren. Daf√ľr bedarf es mehr. Und das ist gar nicht so sehr eine Frage des Geldes.

Es ist toll, wenn die Grundausbildung attraktiver wird. Aber wenn der Minister meint, dies w√§re auch schon eine Wehrdienstreform, t√§uscht er uns und auch sich selbst. Denn die Wehrpflicht ist mehr als eine Grundausbildung, nach der die Grundwehrdiener (wohlmeinend als Lehrlinge des Milit√§rs zu bezeichnen) - kaum haben sie das Ausbildungsziel erreicht - am Ende ihrer Ausbildung auch schon wieder entlassen werden und sinnloser Weise in keiner weiteren milit√§rischer Verwendung zur Verf√ľgung stehen.

Entlassen werden sie √ľbrigens im krassen Gegensatz zum Gebot der Bundesverfassung (Art. 79 Abs.1), die ein Bundesheer nach den Grunds√§tzen der Miliz gebietet. Keines Heeres, das lediglich mit 16.000 Berufskadersoldaten 20.000 Rekruten pro Jahr ausbildet und sich damit blo√ü selbst besch√§ftigt. Mit einer Wehrpflicht, die zum Selbstzweck zu verkommen scheint und in dem Wehrpflichtige lediglich f√ľr ein paar Tage „personelles F√ľllmaterial“ f√ľr einen Kaderrahmen hergeben, der aus Berufssoldaten besteht.

„Pr√§sente Kr√§fte“ nennt man das dann, an deren „Einsatzbereitschaft nicht ger√ľttelt werden darf!“ Hallo?

Der √∂sterreichische Verteidigungsminister 2014 ist auf dem besten Weg, den seines Amtsvorg√§ngers fortzusetzen, um das Milit√§r in einen Zustand zu versetzen, der dem einstigen Befund General K√∂rners √ľber das Bundesheer der Ersten Republik entspricht. Da hilft es auch nicht, wenn er stets bem√ľht und schneidig erkl√§rt, mit 180 Ideen zur Attraktivierung des Rekrutenalltags gleich den Wehrdienst in seiner Gesamtheit zu reformieren. Daf√ľr bedarf es mehr. Und das ist gar nicht so sehr eine Frage des Geldes.

Es ist toll, wenn die Grundausbildung attraktiver wird. Aber wenn der Minister meint, dies w√§re auch schon eine Wehrdienstreform, t√§uscht er uns und auch sich selbst. Denn die Wehrpflicht ist mehr als eine Grundausbildung, nach der die Grundwehrdiener (wohlmeinend als Lehrlinge des Milit√§rs zu bezeichnen) - kaum haben sie das Ausbildungsziel erreicht - am Ende ihrer Ausbildung auch schon wieder entlassen werden und sinnloser Weise in keiner weiteren milit√§rischer Verwendung zur Verf√ľgung stehen.

Entlassen werden sie √ľbrigens im krassen Gegensatz zum Gebot der Bundesverfassung (Art. 79 Abs.1), die ein Bundesheer nach den Grunds√§tzen der Miliz gebietet. Keines Heeres, das lediglich mit 16.000 Berufskadersoldaten 20.000 Rekruten pro Jahr ausbildet und sich damit blo√ü selbst besch√§ftigt. Mit einer Wehrpflicht, die zum Selbstzweck zu verkommen scheint und in dem Wehrpflichtige lediglich f√ľr ein paar Tage „personelles F√ľllmaterial“ f√ľr einen Kaderrahmen hergeben, der aus Berufssoldaten besteht.

„Pr√§sente Kr√§fte“ nennt man das dann, an deren „Einsatzbereitschaft nicht ger√ľttelt werden darf!“ Hallo?

Ein Rechenmodell

Es ist leicht auszurechnen, wie alleine von der Mannst√§rke her bei 20.000 Wehrpflichtigen und sechs Monaten Wehrdienstzeit diese pr√§senten Kr√§fte ausgestattet sind. 20.000, von denen man in Zukunft nur noch die H√§lfte in der Systemerhaltung verwenden will. Bleiben in unserem Rechenexempel also maximal 10.000 Wehrpflichtige pro Jahr, die f√§r eine ganz kurze, nur wenige Tage sogenannte m√∂gliche Einsatzverwendung ausgebildet werden (obwohl es fraglich ist, ob gerade zu diesem kurzen Zeitraum ein tats√§chlicher Bedarf f√ľr einen Einsatz des √ĖBH vorhanden sein wird.).

Aufgeteilt

auf durchschnittlich 10 Einr√ľckungstermine bleiben daf√ľr also 1.000

Rekruten pro Monat. In den sechs Monaten ihres Wehrdienstes werden diese

- sieht man z.B. von Hilfsdiensten wie Sandsackschlichten oder

Schneeschaufeln ab erst am Ende ihrer Wehrdienstzeit

„einsatzverwendungsf√§hig“. Kaum haben sie also das Ausbildungsziel

erreicht, werden sie auch schon entlassen. Im g√ľnstigsten Fall bilden

sie gemeinsam mit Berufssoldaten, die das ganze Jahr √ľber den Rumpf der

Landstreitkr√§fte bilden, jeweils nach Einr√§√ľckungstermin in einem

Organisationsrahmen (z.B. Bataillon) die Einsatztruppe als St√ľckwerk

eines Heeres. Und wenn es gl√ľckliche Umst√§nde erlauben (z.B.

Betriebsmittel vorhanden sind) √ľben sie vielleicht sogar.

Aufgeteilt

auf durchschnittlich 10 Einr√ľckungstermine bleiben daf√ľr also 1.000

Rekruten pro Monat. In den sechs Monaten ihres Wehrdienstes werden diese

- sieht man z.B. von Hilfsdiensten wie Sandsackschlichten oder

Schneeschaufeln ab erst am Ende ihrer Wehrdienstzeit

„einsatzverwendungsf√§hig“. Kaum haben sie also das Ausbildungsziel

erreicht, werden sie auch schon entlassen. Im g√ľnstigsten Fall bilden

sie gemeinsam mit Berufssoldaten, die das ganze Jahr √ľber den Rumpf der

Landstreitkr√§fte bilden, jeweils nach Einr√§√ľckungstermin in einem

Organisationsrahmen (z.B. Bataillon) die Einsatztruppe als St√ľckwerk

eines Heeres. Und wenn es gl√ľckliche Umst√§nde erlauben (z.B.

Betriebsmittel vorhanden sind) √ľben sie vielleicht sogar.Erst mit „Bef√ľllung“ durch Grundwehrdiener werden die Organisationselemente der Landstreitkr√§fte zu einem milit√§rischen Verband, den man zumindest von der Mannesst√§rke als Bataillon bezeichnen kann. 22 solche Bataillone sind es, die in den Landstreitkr√§ften allerdings nie gleichzeitig existieren, zumal es durchschnittlich zehn Einr√ľckungstermine gibt und die Rekruten zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr - erst gegen Ende ihrer Ausbildung - die Einsatzverwendungsf√§higkeit erreichen.

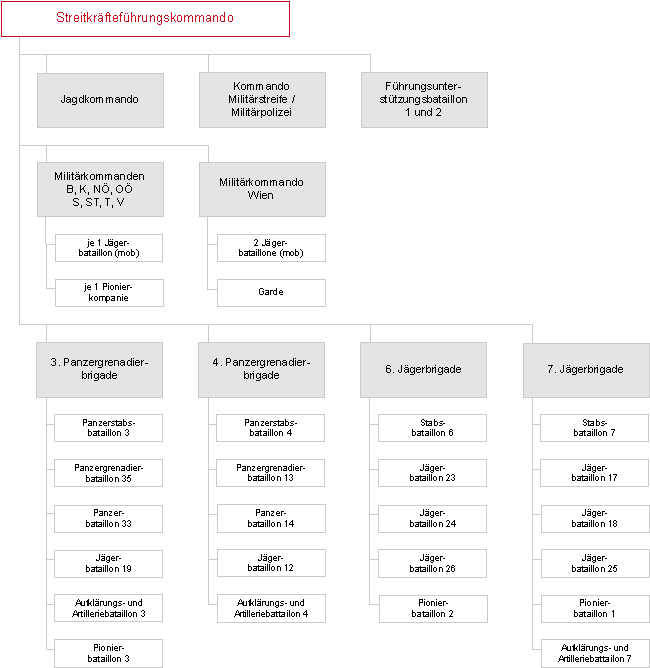

(<< Graifk: www.bundesheer.at)

Voranstehendes Rechenexempel l√§sst die Sache noch besser erscheinen, als sie in der Realit√§t dasteht. Denn in den gerundeten Zahlen an Wehrpflichtigen bleibt unber√ľcksichtigt, wie viele von ihnen bei den Unterst√ľtzungstruppen, Luftstreitkrften, Akademien und Schulen, √Ąmtern und Beh√∂rden ihren Wehrpflicht leisten. Der Schein von der Einsatzbereitschaft eines Heeres reduziert sich in diesem System auf die maximale Leuchtkraft einer Kerze..

Noch schlimmer nicht wissen warum?

Aus dem heutigen Bedrohungsbild f√ľr √Ėsterreich lassen sich diverse Einsatzszenarien f√ľr das Bundesheer ableiten. Diese wurden von Experten auf den Tisch gelegt. Sie rechtfertigen in „keinster Weise“ die Aufrechterhaltung eines Pr√§senzheeres (das im Grunde eigentlich nur ein Ausbildungsbetrieb ist, aber als „einsatzbereite pr√§sente Kraft“ vom politisch Verantwortlichen und der F√ľhrungsriege der Ministerialb√ľrokratie so dargestellt wird). Schon gar keines solchen, das f√ľr das, was es „aufbringt“, seine Aufrechterhaltung 70 Prozent des Wehrbudgets f√ľr Personalkosten verschlingt und zu dem es weit kosteng√ľnstigere Alternativen gibt.

Aus den Einsatzszenarien ist abzuleiten, dass im Bedarfsfall kein Kaderrahmenbetrieb sondern aufwuchsf√§hige, gut aus- und weitergebildete und wirklich einsatzf√§hige milit√§rische Kr√§fte f√ľr ein Bedarfsheer gebraucht werden. Aber eben erst f√ľr die im Bedarfsfall notwendigen Eins√§tze , z.B. zum milit√§rischen Schutz der eigenen Bev√∂lkerung, zur Sicherung kritischer Infrastruktur, zur Hilfeleistung nach oder bei Katastrophen u.a.m.

Andere Staaten beweisen, dass diese Aufgaben mit Wehrpflichtigen zu bew√§ltigen sind. Mit Soldaten, die zun√§chst in vier Monaten zur F√§higkeit der Erf√ľllung ihrer Einsatzaufgaben herangef√ľhrt werden. Danach √ľben sie zwei Monate in milit√§rischen Milizeinheiten und stehen f√ľr Eins√§tze bereit. Regional rekrutiert, regional organisiert und ebenso regional gef√ľhrt. Aus Talschaften oder Verwaltungsbezirken kommend. Und im Bedarfsfall in Dienst gestellt oder „mobilisiert“.

Eine darauf abzielende Ausbildung lie√üe wehrdienstwillige Jungerwachsene auch den Sinn ihres Dienstes an der Gesellschaft viel leichter erfassen. Im derzeitigen System des „Auff√ľllens von Rumpfverb√§nden“, in denen sie f√ľr einen wohl kaum stattfinden Schie√ükrieg ausgebildet werden und f√ľr wenige Tage ihrer Wehrdienstzeit „einsatzbereite Pr√§senz“ zeigen, darf dies bezweifelt werden.

Bleibt es, wie es ist, wird das Heer nicht bleiben

Der Kalte Krieg ist l√§ngst zu Ende und die Erfordernisse f√ľr milit√§rische Kr√§fte haben sich dramatisch gewandelt. Heute gilt es nicht mehr, die Bereitschaft zu demonstrieren „den Raum zu verteidigen“ und die Dissuasion als strategisches Ziel zu verfolgen. Der Begriff des Raumes hat dennoch seine Bedeutung erhalten. Sie hat sich allerdings gewandelt und ihre Bedeutung liegt heute auf dem Lebensraum unserer Bev√∂lkerung mit all seinen Einrichtungen f√ľr ein Leben in relativem Wohlstand. Mit sogenannter „kritischer Infrastruktur“ teilweise nicht nur f√ľr uns in √Ėsterreich sondern auch f√ľr Europa.

Will das Heer nicht zum Selbstzweck eines Ausbildungsbetriebs verkommen, in dem die Wehrpflichtigen eigentlich nie Wehrdienst leisten, gilt es, mit Blick auf den Einsatz im zuk√ľnftigen Bedarfsfall (nicht auf den unwahrscheinlichen der Gegenwart) das sich auf die Wehrpflicht st√ľtzende derzeitige „System Bundesheer“ glaubhaft zu ver√§ndern.

Res√ľmee

Geschieht dies nicht, bleibt zwar die Wehrpflicht bis zum n√§chsten politischen Zuruf „in Stein gemei√üelt“, sie erf√§hrt in der derzeitigen Organisation jedoch kaum Sinngehalt. Eher l√§sst sie das derzeitige „System Bundesheer“ zum Perpetuum mobile militaris verkommen und verhindert geradezu dessen Aufwuchs eines Heeres f√ľr den Bedarfsfall. Dies wird irgendwann auch der Steuerzahler (und W√§hler) erkennen, wobei die Prognose nach kaum steigenden Wehrbudgets kein Wagnis darstellt und wohl jede Alternative zum billigsten Wehrsystem der Welt nicht einmal mehr angedacht werden muss.

Der Verteidigungsminister hat bei seiner Bestellung durch den Bundespr√§sidenten gelobt, in seiner Amtsf√ľhrung die Gesetze der Republik getreulich zu beachten. Reform der Grundausbildung macht noch lange keine Reform des Wehrdienstes es w√§re h√∂chste Zeit, endlich diese Reform anzugehen. Eine Reform, die nicht nur dem Bedarf entspricht, sondern auch dem Auftrag des Verfassungsgesetzgebers nachkommt. Noch lebt die Chance hierzu.

Wird sie nicht ergriffen, wird wohl - der einstigen Bewertung General K√∂rners entsprechend - das was zur√ľckbleibt und Bundesheer hei√üt, ein sich f√ľr Paraden und Ausr√ľckungen vorbereitender Verein bleiben, der in der Tradition der Vergangenheit lebt, sich Luftschl√∂ssern hingibt und die √Ėffentlichkeit √ľber die traurige Wirklichkeit hinwegt√§uscht. Dass dabei sich vielleicht noch zwei Minister ein Scheingefecht um die Entscheidungsbefugnis f√ľr eine Auslandsentsendung von einem Dutzend Angeh√∂riger eines solchen Vereins liefern, w√§re aus aktuellem Anlass zu erg√§nzen. MG